La douleur au niveau du côté extérieur du pied peut être particulièrement handicapante et affecter notre mobilité quotidienne. Parmi les nombreuses causes possibles, l'irritation ou la compression du nerf sural représente un diagnostic fréquent mais souvent méconnu. Comprendre l'anatomie de ce nerf et ses interactions avec les structures environnantes nous permet de mieux appréhender les mécanismes de la douleur et d'orienter efficacement sa prise en charge.

Anatomie du nerf sural et son parcours dans le pied

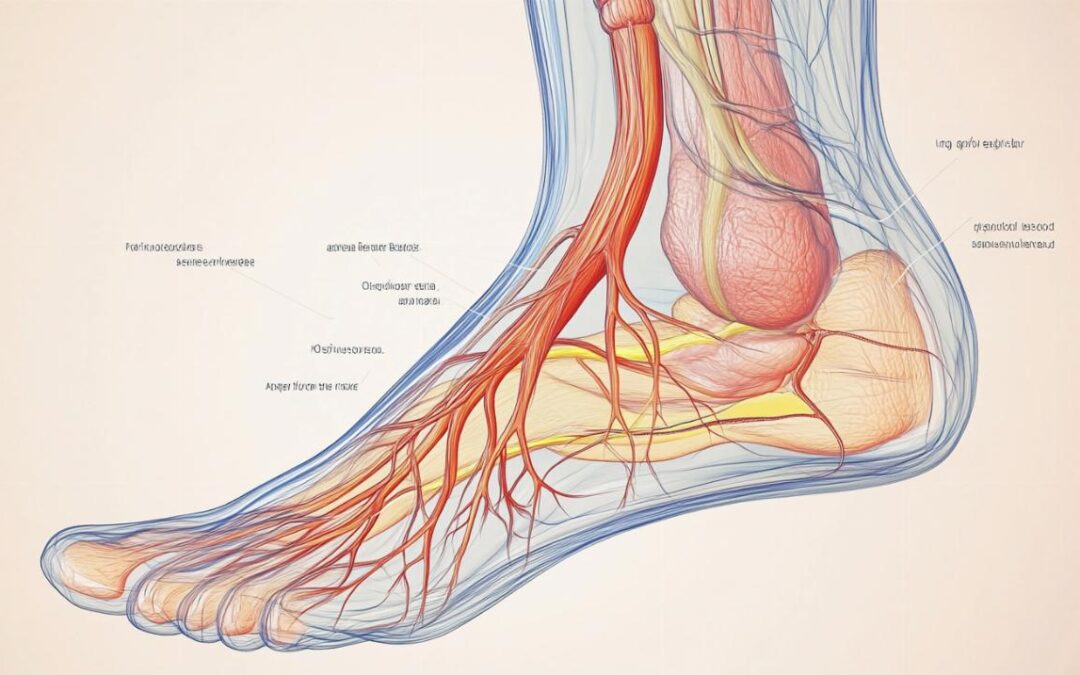

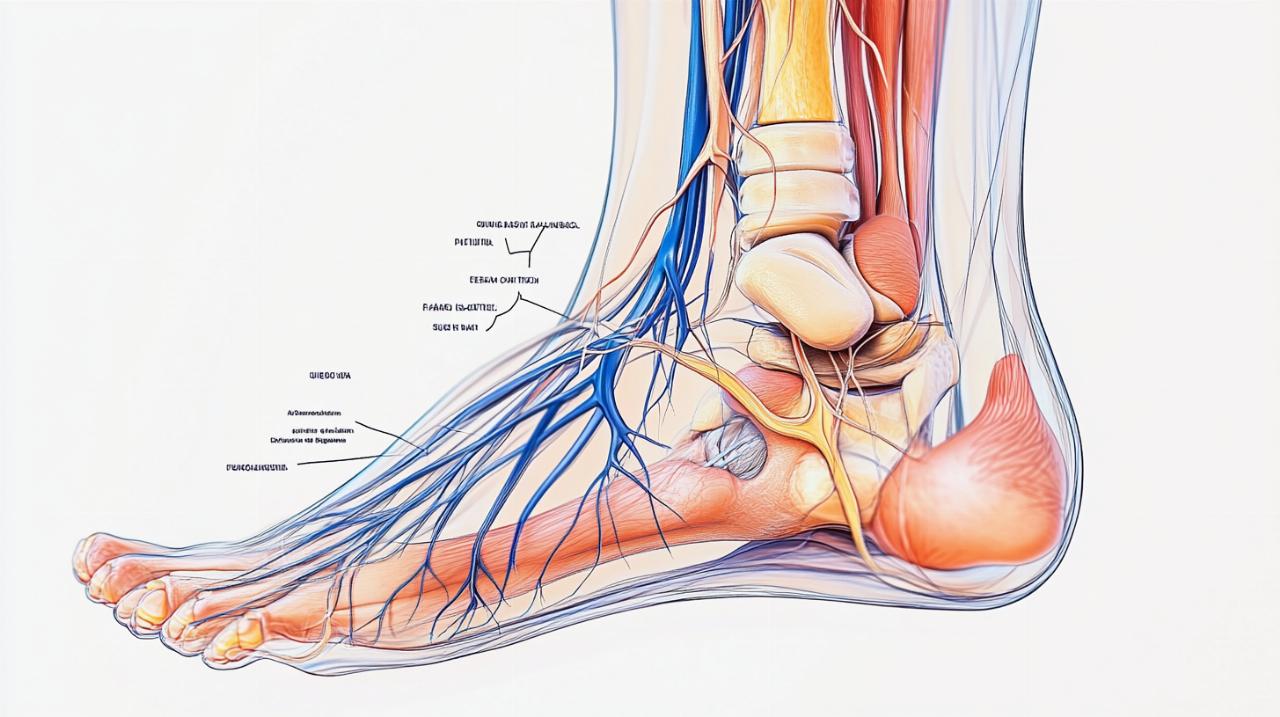

Origine et trajet du nerf sural vers le côté extérieur du pied

Le nerf sural est un petit nerf sensitif qui joue un rôle essentiel dans la transmission des sensations au niveau du pied. Il se forme généralement par la fusion du nerf cutané sural médial, une branche du nerf tibial, et du nerf cutané sural latéral, issu du nerf fibulaire commun. Ce nerf descend le long de la face postérieure de la jambe, contourne la malléole latérale pour finalement innerver la partie externe du pied et du petit orteil. Contrairement au nerf tibial qui assure une innervation plus étendue et possède des fonctions motrices, le nerf sural est principalement sensitif. Cette particularité anatomique explique pourquoi les atteintes de ce nerf se manifestent essentiellement par des sensations désagréables sans nécessairement entraîner de faiblesse musculaire.

Points de compression fréquents et zones à risque

Le parcours superficiel du nerf sural le rend particulièrement vulnérable à diverses formes de compression ou de traumatisme. Plusieurs zones anatomiques représentent des points de fragilité où le nerf peut être facilement lésé. La région rétromalléolaire externe constitue un site fréquent de compression, notamment lors du port de chaussures inadaptées dont la tige rigide exerce une pression directe sur cette zone. Le nerf peut également être comprimé dans son trajet au niveau du mollet, entre les muscles gastrocnémiens, particulièrement chez les sportifs présentant une hypertrophie musculaire prononcée. La traversée de certaines structures fibreuses lors de son parcours augmente aussi le risque de syndrome canalaire, similaire au mécanisme observé dans le syndrome du tunnel tarsien qui affecte quant à lui le nerf tibial. Ces connaissances anatomiques sont cruciales pour identifier précisément la localisation de la lésion nerveuse et adapter le traitement en conséquence.

Manifestations et caractéristiques de la douleur du nerf sural

Signes distinctifs par rapport aux autres douleurs du pied

La douleur liée à une atteinte du nerf sural présente des caractéristiques distinctives qui la différencient des autres pathologies du pied. Elle se manifeste typiquement par une sensation de brûlure intense ou de décharges électriques localisées sur le bord externe du pied, pouvant parfois irradier vers le petit orteil ou remonter le long de la jambe. Cette douleur neuropathique s'accompagne fréquemment de paresthésies comme des picotements, des fourmillements ou des engourdissements dans le territoire d'innervation du nerf. Un signe évocateur est la reproduction de la douleur lors de la percussion du nerf derrière la malléole externe, correspondant au test de Tinel positif. Contrairement à la fasciite plantaire qui provoque une douleur plus médiane et matinale, ou au syndrome du tunnel tarsien qui affecte davantage la voûte plantaire, la douleur du nerf sural reste localisée sur le versant latéral du pied et peut survenir à tout moment, souvent exacerbée par certains mouvements spécifiques.

Facteurs aggravants et activités déclenchantes

Certaines activités et positions tendent à exacerber la douleur liée au nerf sural, constituant des indices diagnostiques précieux. La station debout prolongée aggrave généralement les symptômes, tout comme la marche ou la course sur terrain irrégulier qui sollicite davantage les mécanismes de stabilisation latérale du pied. Les mouvements d'inversion forcée du pied, qui étirent le nerf sur son parcours, peuvent déclencher des douleurs aiguës caractéristiques. Le port de chaussures étroites ou présentant une compression latérale constitue un facteur aggravant majeur, expliquant pourquoi certains patients ressentent un soulagement immédiat en marchant pieds nus. Les activités sportives impliquant des changements brusques de direction comme le tennis, le basketball ou le football exposent particulièrement à ces douleurs neuropathiques. La connaissance de ces facteurs déclenchants permet non seulement d'orienter le diagnostic mais également d'élaborer des stratégies préventives adaptées pour limiter les récidives douloureuses.

Causes et facteurs de risque des douleurs du nerf sural

Rôle des chaussures et équipements sportifs inadaptés

Les chaussures jouent un rôle déterminant dans l'apparition et la persistance des douleurs liées au nerf sural. Des modèles trop serrés, particulièrement au niveau de la partie latérale du pied, exercent une pression directe sur le trajet nerveux et peuvent provoquer une inflammation chronique. Les chaussures à tige rigide frottant contre la région rétromalléolaire constituent un facteur de risque majeur, tout comme certaines chaussures de sport présentant un renfort externe mal positionné. Les coureurs sont spécialement exposés lorsque leurs chaussures ne correspondent pas à leur type de foulée ou à la morphologie de leur pied. Un drop trop important ou un soutien médian excessif peut déséquilibrer la répartition des pressions et surcharger le bord externe du pied. Les équipements de protection comme les protège-tibias mal ajustés chez les footballeurs peuvent également comprimer le nerf dans son trajet jambier. Une attention particulière doit être portée à l'usure asymétrique des semelles qui reflète souvent un déséquilibre biomécanique pouvant stresser excessivement le nerf sural.

Les chaussures jouent un rôle déterminant dans l'apparition et la persistance des douleurs liées au nerf sural. Des modèles trop serrés, particulièrement au niveau de la partie latérale du pied, exercent une pression directe sur le trajet nerveux et peuvent provoquer une inflammation chronique. Les chaussures à tige rigide frottant contre la région rétromalléolaire constituent un facteur de risque majeur, tout comme certaines chaussures de sport présentant un renfort externe mal positionné. Les coureurs sont spécialement exposés lorsque leurs chaussures ne correspondent pas à leur type de foulée ou à la morphologie de leur pied. Un drop trop important ou un soutien médian excessif peut déséquilibrer la répartition des pressions et surcharger le bord externe du pied. Les équipements de protection comme les protège-tibias mal ajustés chez les footballeurs peuvent également comprimer le nerf dans son trajet jambier. Une attention particulière doit être portée à l'usure asymétrique des semelles qui reflète souvent un déséquilibre biomécanique pouvant stresser excessivement le nerf sural.

Lésions traumatiques et mécanismes de blessure

Les traumatismes directs et indirects constituent une cause fréquente de lésion du nerf sural. Les entorses de cheville, particulièrement celles impliquant un mécanisme d'inversion forcée, peuvent étirer ou comprimer le nerf lors du traumatisme initial. Les fractures malléolaires externes ou du calcanéum peuvent également léser le nerf par compression directe ou par la formation ultérieure de cal osseux ou de tissu cicatriciel compressif. Les microtraumatismes répétés liés à certaines activités sportives comme la course à pied sur terrain incliné ou le tennis sur surface dure peuvent conduire à une irritation chronique du nerf. Les mécanismes de contusion directe suite à un choc sur la face externe de la jambe ou de la cheville sont également à considérer. Certaines pathologies systémiques comme le diabète augmentent considérablement la vulnérabilité du nerf sural aux traumatismes, même mineurs, en raison de modifications vasculaires et métaboliques affectant les fibres nerveuses. Environ 15% des douleurs au pied sont liées à des problèmes nerveux, dont le nerf sural représente une proportion significative.

Approches thérapeutiques et gestion de la douleur

Traitements conservateurs et auto-soins recommandés

La prise en charge initiale des douleurs liées au nerf sural repose sur une approche conservative visant à soulager la douleur et à réduire l'inflammation. Le repos relatif constitue une première étape essentielle, impliquant une modification temporaire des activités déclenchant la symptomatologie douloureuse. L'application locale de froid plusieurs fois par jour durant les phases aiguës aide à diminuer l'inflammation et procure un effet analgésique appréciable. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisés pour contrôler la douleur et l'inflammation, tandis que des médicaments spécifiques comme la gabapentine ou la prégabaline sont parfois prescrits pour cibler spécifiquement la douleur neuropathique. Les techniques d'automassage doux le long du trajet nerveux, évitant les points douloureux, favorisent la circulation sanguine et la mobilité tissulaire. Les étirements ciblés des muscles du mollet et des exercices de mobilisation nerveuse peuvent améliorer la souplesse des tissus environnants et réduire les tensions exercées sur le nerf. Le port d'orthèses plantaires adaptées redistribuant les pressions et corrigeant d'éventuels déséquilibres biomécanique complète efficacement cette approche multidimensionnelle.

Quand consulter et options de traitement avancées

Une consultation médicale devient nécessaire lorsque la douleur persiste malgré les mesures d'auto-soins ou si elle s'intensifie, perturbant significativement les activités quotidiennes. Une aggravation des symptômes sensitifs comme l'apparition d'engourdissements permanents ou une extension de la zone douloureuse constitue également un signal d'alerte justifiant un avis spécialisé. Le diagnostic précis repose sur un examen clinique approfondi, parfois complété par des examens complémentaires comme l'électromyographie, qui permet d'évaluer la conduction nerveuse, ou l'imagerie par résonnance magnétique pour visualiser d'éventuelles compressions anatomiques. Les traitements avancés peuvent inclure des injections locales de corticoïdes pour réduire l'inflammation périneurale, des séances de physiothérapie spécialisée utilisant des techniques de mobilisation nerveuse ou des approches comme l'acupuncture. Dans les cas réfractaires aux traitements conservateurs, une décompression chirurgicale peut être envisagée pour libérer le nerf des structures compressives, avec un taux de succès atteignant 70% selon certaines études. Le choix thérapeutique doit être personnalisé en fonction du mécanisme lésionnel identifié et de la sévérité des symptômes.